![]()

「うっかり失効」や故意に免許を失効させた方が該当です。

取消処分を受けられた方はこちらをご覧ください。

住民票登録地の運転免許試験場での失効手続で免許証の再発行を受けられます。

ただし、失効手続は免許試験の一部免除を受けての新規受験であるため、やむを得ない事情による失効の方を除き、新たに免許を受けた日が免許(取得)年月日となります。手続方法等は、ご自身で住民票登録地の運転免許試験場にご確認ください。

持っていた免許の種類に応じて、普通仮免許、中型仮免許又は大型仮免許を取得できます。 ⇒仮免許をお持ちの方は、運転免許試験場での受験で免許を取得すること(いわゆる一発免許)も可能です。普通仮免許をお持ちの方には最短8日間から卒業可能な合宿仮免入校がおすすめです。※中型・大型の仮免許からの教習はありません。

※平成19年6月1日以前に取得した普通免許(=中型免許8t限定)の場合、仮免許証は「中型免許8t限定の仮免許証」となりますが、現行法では取得できないため、新たに取得できる免許は「普通車」となります。

※普通免許(AT車の限定条件なし)を所持されていた方には、普通仮免許(AT車の限定条件なし)が発行されますが、普通免許再取得の受験時(または自動車教習所での教習時)にAT車両を選択した場合は、新たに発行される免許はAT車限定免許となります。

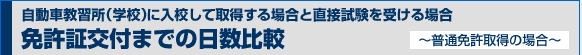

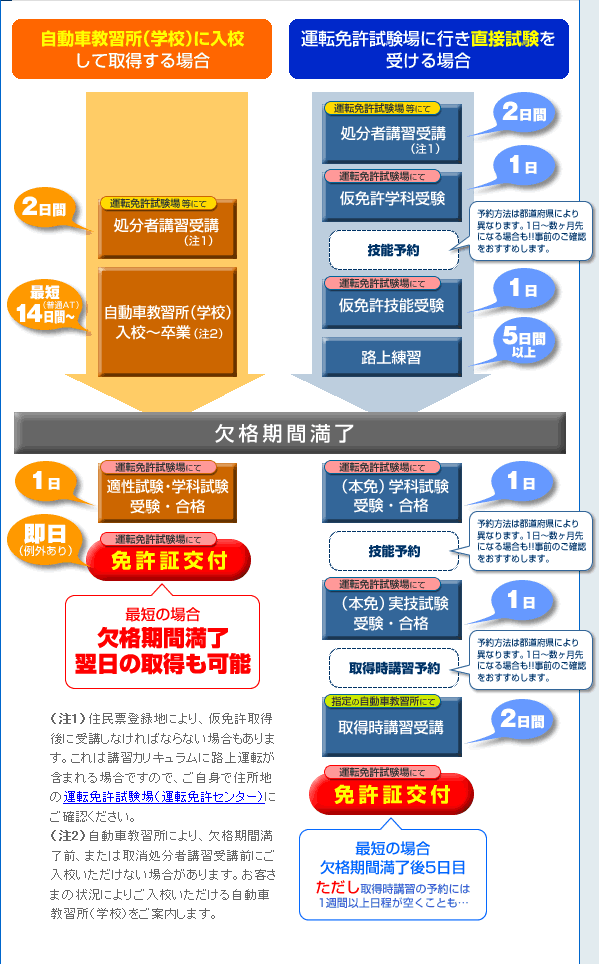

自動車教習所(学校)に入られるか、試験場で受験(いわゆる一発免許)されるか…

初めて免許を取られる方と同じ条件になります。

【再取得の場合の注意点】

失効により免許(仮免許)の再発行を受けられた場合、免許取得日が変わります。上位免許(大型や二種等、取得に際して一定の経歴を要する免許)を取得する場合は、過去の免許経歴を加算することができますが、運転免許経歴証明書(*1)の提示が必要です。

また、運転免許経歴証明書の過去の経歴を加算しても、かろうじて必要経歴年数となる場合、途中の中断期間(停止処分など)がない事を証明するための運転記録証明書(*2)を提示いただく場合があります。

(*1)運転免許経歴証明書

過去に失効した免許、取り消された免許又は現在受けている免許の種類、取得年月日等について証明するものです。過去に持っていた免許の期間を経歴に加算するために必要です。

(*2)運転記録証明書

過去5年·3年または1年間の交通違反、交通事故、運転免許の行政処分の記録について証明するものです。

(*1)(*2)の申請方法:申込用紙(郵便振替用紙に印刷したもの)に必要事項を記入し、手数料670円を添えて最寄りの郵便局から申込むか、発行元の自動車安全運転センターに直接申し込みます。即時発行はされませんので、早めに申請してください。申込用紙は、警察署、交番、駐在所、及び自動車安全運転センター各都道府県事務所にあります。

事故・違反等により免許取り消し処分を受けた方が該当です。

失効の方はこちらをご覧ください。

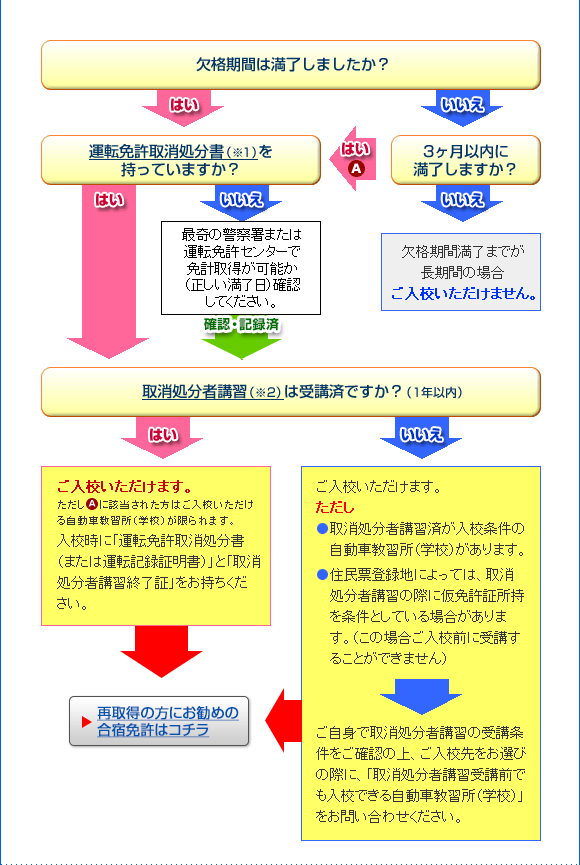

取消の行政処分により、過去3年間の処分歴・累積点数と違反内容に応じた欠格期間(1年~10年)が生じます。欠格期間中は免許を取得することができません。また、新たに免許を取得する前に、必ず「取消処分者講習」を受講しなければなりません。

取消処分を受けた方が運転免許を再取得する場合は、自動車教習所(学校)に入られるか、試験場で受験(いわゆる一発免許)されることになりますが、「欠格期間を満了すること」「処分者講習を受講すること」等、入校前や受験前に確認しておくことが必要です。

- (※1)運転免許取消処分書とは

- 公安委員会から発行されるもので、取消処分の内容が明記されています。

欠格期間の始まりは、違反や事故を起こした日ではありませんので、欠格期間の満了日を正しく確認するために必要です。紛失した方は、再発行が可能かどうかを、住民票登録地の運転免許試験場(運転免許センター)にお問い合わせください。 - (※2)取消処分者講習とは

- 運転免許の取消処分を受けた方が、再び運転免許を取得する場合に受講しなければ、運転免許の試験を受験することはできません。取消処分者講習は、連続2日間13時間の講習です。

■予約制 ■講習手数料:31,200円

■受講場所:運転免許試験場(運転免許センター)または指定講習機関

※飲酒により取消処分を受けた方は、「飲酒取消処分者講習」を受講します。この場合2日目の講習は1日目の受講後30日以降の指定日となります。

住民票登録地により、仮免許取得後に受講しなければならない場合もあります。これは講習カリキュラムに路上運転が含まれる場合ですので、ご自身で住民票登録地の運転免許試験場(運転免許センター)にご確認ください。